常宁石马地质公园藏着一个惊天秘密——两亿年前,这里曾是一片深邃的远古海洋!如今,这片湘南秘境以奇峰、怪石、溶洞的雄奇姿态,向每一位到访者诉说着从沧海到桑田的亿年变迁。

想知道这片深海是如何变成今日奇观的吗?答案就藏在两亿年前的古地理环境里。

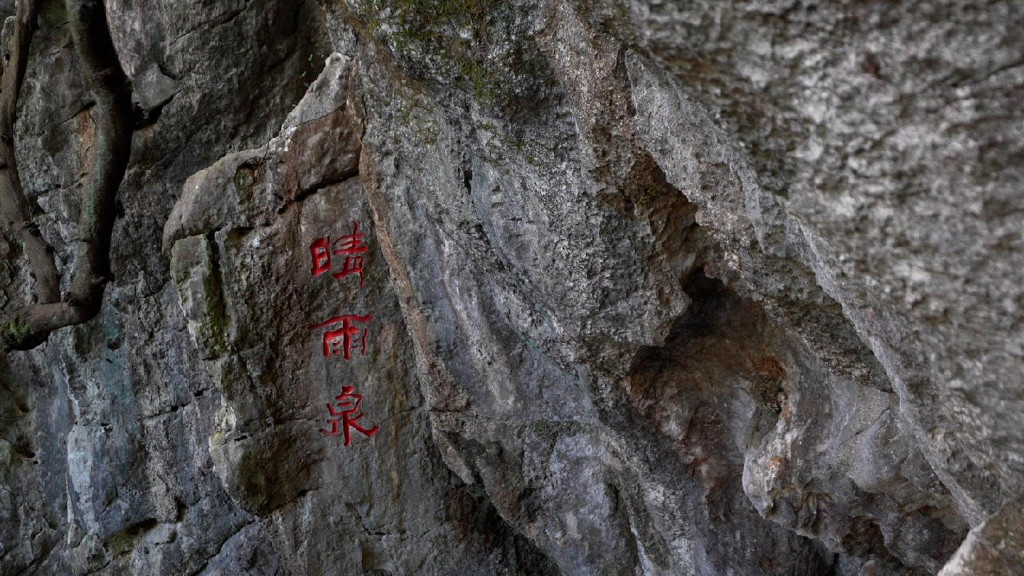

那时,广阔的海域中,无数浮游生物的遗体不断沉积,像一层一层的书页,最终形成了厚厚的石灰岩地层——这正是喀斯特地貌形成的“核心原料”。后来,地球板块运动开启“造陆模式”,这片海域随地壳抬升逐渐露出水面,从深海变为浅滩,再到如今的陆地。而雨水、地下水则化身“自然工匠”,带着微量碳酸与石灰岩发生化学反应,通过持续的溶蚀、冲刷,将原本平整的岩层“雕琢”成峡谷、溶洞、奇石等形态。历经两亿年的“精雕细琢”,才有了如今石马地质公园的独特风貌。

舞台山峡谷是公园的标志性景观,宛如大地被“劈开”的一道裂缝。两侧石壁陡峭如刀削,最窄处仅容一人侧身通过,抬头仰望只能看见“一线天空”,这便是典型的“一线天”喀斯特景观。

地质爱好者介绍,石灰岩岩层中天然存在细小裂缝,雨水和地下水顺着裂缝不断溶蚀、扩大,将小缝隙“拓”成了宽数十米、深百米的大峡谷,就像用细针慢慢“扎透”一块豆腐,最终形成了这处险峻景观。谷内藤蔓垂落如帘,溪水潺潺,阳光透过枝叶洒在岩壁上,斑驳光影与亿年岩石相映,别有一番韵味。

走进魔眼里峡谷,仿佛踏入“奇石博物馆”:有的石峰像出鞘的宝剑,锋芒毕露;有的似含苞待放的莲花,娇羞欲语;还有的若奔腾的骏马,蓄势待发。这些奇特造型的背后,其实是一种名为“差异溶蚀”的地质魔法在悄悄施展。

地质爱好者告诉记者,石灰岩岩层中,岩石纯度、厚度存在差异,抗溶蚀能力不同,易被溶蚀的部分逐渐凹陷,抗蚀性强的部分则保留下来,形成形态各异的石峰。峡谷内溪水蜿蜒,藤蔓从石缝中钻出,将岩石裹成“绿装”,行走其间,既能感受喀斯特地貌的险峻,又能邂逅原始生态的静谧,堪称“探险与休闲的完美结合”。

神皇山的穿洞,是公园最具“氛围感”的景观。每当阳光穿透洞口,金色光柱倾泻而入,与洞内交错的石纹交织,瞬间营造出“光影仙境”。这处穿洞并非人工开凿,而是溶洞演化的“中间形态”——原本封闭的溶洞,因顶部岩石持续溶蚀、崩塌,最终形成贯通山体的“天然窗口”。

在象形石群区域,一块块岩石化身“动物演员”:“金雕石”展翅欲飞,气势十足;“海狮石”歪头戏水,憨态可掬;“母子石”相依相偎,尽显温情。这些造型并非巧合,而是长期“流水侵蚀+风化作用”的结果——岩石表面受水流冲刷、风力打磨,逐渐形成与动物相似的轮廓。

“你看这块‘海狮石’,底部较圆润,顶部有凸起,正是水流长期绕石冲刷,让岩石形成了‘头部’‘身体’的区分。”地质爱好者指着奇石介绍,每一块“动物石”的形成,都需要数十万年甚至上百万年的时光,堪称“凝固的自然史诗”。

从远古深海到今日奇观,石马地质公园不仅是一座风景秀丽的公园,更是一部记录地球沧桑巨变的“立体史书”。它用鬼斧神工的地貌,向我们展示了自然的伟大力量与时间的无穷魅力。